新しい外国人の雇用制度として、2027年には育成就労制度がスタートし、同時にこれまで活用が進められてきた技能実習制度は廃止されます。

育成就労と技能実習は在留資格の内容や外国人材に対する支援の在り方だけでなく、制度の目的そのものが異なります。

受入企はより長期的に人材を確保できるようになるだけでなく、外国人材にとっても日本がより働きやすい国になるでしょう。

この記事では新制度育成就労と従来の技能実習の違いに加え、制度の移行前後の流れや特定技能との関係を解説します。

目次

新制度「育成就労」とは?

「育成就労」は2027年(令和9年)施行が予定されている、外国人の雇用に関する新しい制度です。

制度の概要

育成就労は人手不足の解消と人材の育成の両方を目的とした外国人の雇用制度です。

これまでも日本では特定技能や技能実習といった、外国人の雇用に関する制度の活用が進められてきました。

しかし技能実習制度は本来国際貢献を目的とした制度です。企業で不足している人手を補う目的で活用することは本来認められておらず、制度の目的と実態の乖離が長年指摘されてきました。

また、特定技能への在留資格の移行ハードルが高く、技能実習を修了した外国人労働者が日本で働き続けることが難しいという点も、日本における外国人の雇用制度の課題でした。

新制度育成就労はこうした課題を解決し、人手不足を解消したい日本の企業と日本で働きたい外国人の双方が利益を得られることを目的として作られた制度です。

育成就労制度の目的

育成就労は特定技能1号になる前段階の在留資格です。

外国人材に日本での3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の技能を身につけてもらうとともに、当該産業分野における人材の確保を目的としています。

受入れ産業分野は特定技能1号に準ずるものとされているため、育成就労としての在留期間終了後もスムーズに在留資格を移行させることができます。

また、転職が可能になるなど、外国人にとっての働きやすさも重視された制度です。

移行までの流れ

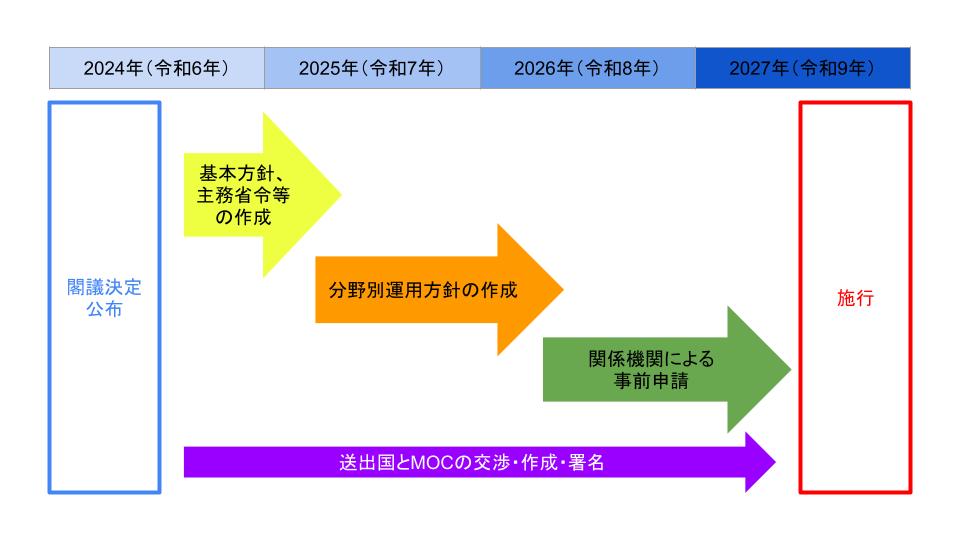

従来の制度から新制度施行までの移行の流れのイメージは以下の通りです。

育成就労制度は2024年に閣議決定され、それから3年後の2027年の施行を目指して現在調整が行われています。

スムーズに制度移行が進められるよう、受け入れ機関も含めた関係各機関への周知の徹底や経過措置の設定もその都度実施されます。

また、すでに雇用している技能実習生や特定技能外国人がいる場合でも、受入企業が制度施行日前後でスムーズに制度移行ができるよう調整されています。

従来の技能実習制度概要

技能実習制度は日本で働いた外国人に帰国後母国で日本での就労を通じて身につけた技術や知識を活かしてもらうことで、母国での経済・産業の発展に活かしてもらうことを目的とした制度です。

つまり人材育成による途上国支援と言えます。

そのため本来は国際貢献を目的とした制度であり、人手不足の解消や、人件費の抑制を目的として活用することは認められていません。

育成就労と技能実習を表で比較

以下では育成就労制度と従来の技能実習制度の比較を図表で解説します。

| 育成就労制度 | 技能実習制度 | |

|---|---|---|

| 在留期間 | 原則として3年 (特定技能1号の技能試験に不合格になった場合、条件を満たせば最長1年の延長が認められる) | 最長5年 |

| 受入職種 | 特定技能1号の受入れ産業分野に準ずる | 91職種168作業 |

| 雇用形態 | 原則として直接雇用 | 原則として直接雇用 |

| 入国時の日本語能力 | 試験等で日本語能力A1相当以上の日本語能力があることを示す(日本語能力試験をN5以上で合格するなど)か、それに相当する日本語講習の受講。 | 介護職種以外は法的な条件はなし。 (介護職種は日本語能力試験でN4以上に合格していなければならない) |

| 入国時の技能水準 | なし。 | 条件なし。 |

| 転籍・転職の可否 | 本人意向による転籍を一定要件の下で認める。 | 原則として認めない。 |

| 家族帯同の可否 | 認めない。 | 認めない。 |

| 将来的な永住権取得が可能かどうか | 最終的に特定技能2号になることができれば可能。 | 実質不可能。(例外はあり) |

育成就労と技能実習制度の具体的な違い

在留期間や在留期間終了後の扱いだけでなく育成就労と技能実習制度との間にはさまざまな違いが存在します。

以下では両者の違いを具体的に解説します。

制度の目的

従来の技能実習は人材育成を通した途上国支援を目的とした制度であるのに対し、育成就労は人材の育成と人手不足の解消を目的として作られた制度です。

少子高齢化の影響を受け、日本では年々労働力が減少しつつあります。一方海外にも国内でまかないきれない労働力を外国人労働者によって補おうと考えている国は数多くあり、その人材獲得競争は年々激化しています。

今後国内の産業を守り、経済を維持・発展させるためにも、日本は外国人にとって働きやすく魅力的な国にならなければなりません。

外国人の雇用に関する制度が変わることによって、企業はより長期的に人材を確保しやすくなるだけでなく、外国人にとっても働きやすい環境が整います。

在留期間終了後の扱い

将来的に特定技能1号の在留資格を取得することを前提とした在留資格であるため、外国人労働者は育成就労としての在留期間終了後も在留資格を移行し、日本で働くことができます。

これまでの技能実習は対象となる産業分野の違いから、実習終了後に特定技能1号に移行するハードルが高いことが指摘されていました。

特定技能1号への移行がスムーズになることによって、日本の企業は長期的に人材を確保できるようになると同時に、外国人労働者の日本での長期的なキャリア形成が可能になります。

ただし、育成就労から特定技能1号に在留資格を移行させるためには、特定技能1号の取得要件である技能試験に合格しなければなりません。育成就労期間中に合格できなかった場合は最長1年在留資格を延長することができます。

日本語能力

技能実習制度では一部業種を除き、外国人が来日前に身につけておくべき日本語能力について明確な条件は設けられていません。そのため実際に就労した後に現場でのコミュニケーションに支障があり、労災につながるケースも少なくありませんでした。

育成就労は入国前に試験等で日本語能力A1相当以上の日本語能力があることを示す(日本語能力試験をN5以上で合格するなど)か、それに相当する日本語講習を受講することが求められます。

日本語での基本的なコミュニケーションがとれる状態で就労をスタートさせるため、職場でのトラブルが少なくなることが期待できます。

転籍・転職の可否

労働者の働きやすさを考慮し、育成就労では条件付きで外国人の転籍・転職が認められます。

技術・知識を習得するのであれば、一箇所で長期的に就労することが望ましいという観点から、技能実習制度では実習生の転職が認められていませんでした。

支援・保護の在り方

制度が切り替わることで、日本で働く外国人労働者の支援・保護のあり方や送り出し・受入れ環境の整備が大きく見直されます。

外国人・受入機関・仲介機関それぞれの適正なコスト分配が実施されるような仕組みづくりが進められ、日本に来るための費用の透明化も促進されるでしょう。

こうした影響により、外国人労働者の受け入れコストが高くなる可能性も考えられます。

その他にも悪質なブローカーの排除や、監理支援機関・登録支援機関の中立性の維持および許可要件の厳格化なども進められます。

対応職種

技能実習制度での対応職種は、特定技能制度での産業分野とは異なる独自の設定で定められていましたが、育成就労は特定技能1号の産業分野と同じ産業分野で受け入れが可能になります。

そのため、技能試験等に合格することで、育成就労終了後も特定技能1号として日本で働き続けることができるようになります。

受け入れ人数

特定技能制度と同じように、育成就労での受入れ人数は分野別に生産性および国内での人手不足度合いを鑑みた上で設定されます。

都市部よりも地方の方が多くの外国人材を確保できるだけでなく、外国人の雇用の実態や経営等が優良と認定された企業は優遇されます。

今後の技能実習制度と新制度移行の流れ

これまで技能実習生を受入れてきた企業は、新制度の施行によって活用制度が切り替わることになります。

スムーズに新制度へと移行できるよう、おおよその流れを把握しましょう。

技能実習制度は廃止

新制度・育成就労がスタートすることにより、従来の技能実習制度は廃止となります。

以降は実習生を受け入れ、実習を実施するのではなく、育成就労として外国人を雇用することになります。

施行前後の育成就労・技能実習制度移行の流れ

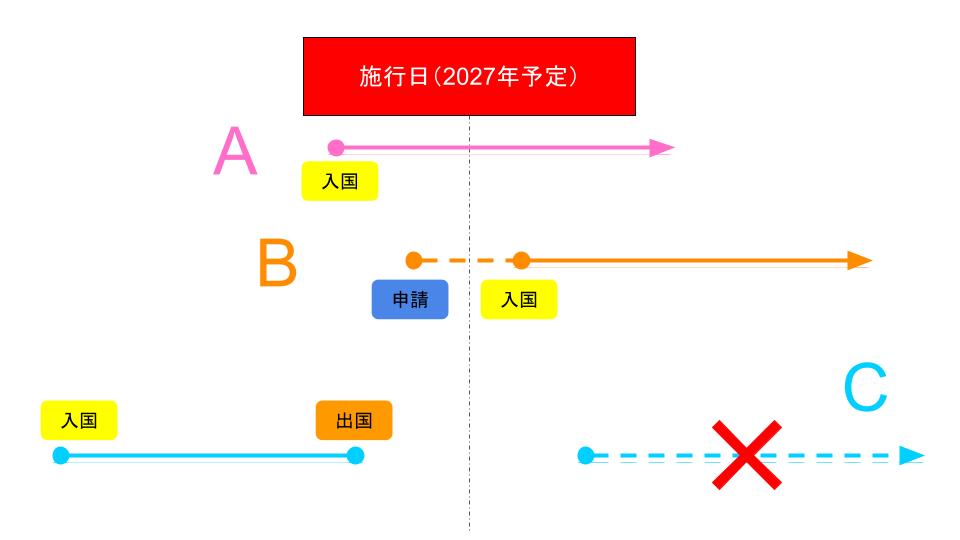

育成就労制度施行日前後の、両制度の関係は以下の通りです。

Aの矢印は育成就労施行日の前に技能実習生として日本に入国した外国人を指します。この場合は育成就労のスタートに関係なく、実習を終え帰国するまで実習生として日本に在留することになります。

Bの矢印は育成就労施行日の前に技能実習として申請したものの、実際の入国が施行日後になった実習生を指します。この場合、技能実習計画が施行日から3ヶ月以内に開始されるものであれば、従来の技能実習生として日本に入国・滞在することが可能です。

また、実習計画の認定が施行日以降になる場合もあることも念頭におく必要があります。

Cの矢印は、育成就労施行前に一度日本での技能実習を終え、母国に帰国した技能実習生を指します。この場合は技能実習生として日本に再び入国することはできません。

制度移行に際して必要な手続き

制度移行に際し、これまで受入れてきた技能実習生に関する特別な手続き等は基本的にはありません。

施行日の前後で受け入れる外国人の在留資格が変化するため、それぞれに対応した手続きをすることになります。

技能実習制度が抱えていた課題

従来の技能実習制度はさまざまな課題を抱えており、国内だけでなく国外からも度々指摘されてきました。

技能実習制度が抱えていた課題として、

- 外国人である実習生に対する職場でのハラスメントや差別

- 日本人労働者と比較した場合賃金が安く設定されている

- 長時間労働や残業代の未払いなど労働基準法の違反

- 制度の目的と実態の乖離

等があげられます。

こうした課題は技能実習生の労災だけでなく、失踪や犯罪への関与につながる恐れがあります。

国際的にも人材の獲得競争が年々激化している中、日本はこうした課題を解決し、より外国人から選ばれる国になるための制度の整備が求められます。

育成就労と特定技能との関係

育成就労としての在留期間を終了した外国人材は、技能試験および日本語能力試験に合格することで特定技能1号に在留資格を移行させることができます。

従来の技能実習制度では特定技能1号との接続性が悪く、受入企業だけでなく日本で働きたい外国人にとっても不都合な点が多々ありました。

特定技能1号への接続性が改善されたことにより、企業はより長期的に人材を確保できるようになるだけでなく、日本でのキャリア形成が容易になり、外国人にとっても働きやすい環境が整います。

まとめ

技能実習と育成就労は、在留期間や転職の可否など在留資格の内容だけでなく、制度の目的が根本的に異なります。

従来の制度が抜本的に見直されたことにより、施行後は受入企業と外国人材双方が利益を得られるようになるでしょう。

制度の移行にスムーズに対応できるよう、受入企業は体制を整える必要があります。