目次

なぜ「育成就労」制度が導入されるのか?背景と目的

日本では、労働力不足が長年深刻な問題となっています。

この労働力不足解消のために、国も企業も技能実習制度に頼ってきました。

ですが、技能実習制度にはさまざまな問題があります。

まず本来の目的は主に発展途上国への「技能移転」でしたが、実際には企業は技能実習生を労働力として活用しています。そのため本来の目的と実態との乖離(かいり)が長年指摘されており、また技能実習生の立場の弱さを原因とする人権侵害、それに端を発すると思われる実習生の失踪も問題となっていました。

こうした背景を踏まえて新たな人材確保の制度「育成就労」が導入されることとなりました。「育成就労」は技能実習制度の反省を生かしながら、日本の労働力不足の解消と、外国人人材の育成・定着を目的とした制度となる予定です。またこの法改正には、国際的な人材獲得競争が激化するために外国人労働者に日本を主体的に選択してもらいたいという意図もあります。

本記事ではこの「育成就労」制度の概要と、育成就労制度で外国人労働者を受け入れるための具体的な条件などを解説します。

新制度への理解を深め、今後の人材戦略の一助としていただければ幸いです。

「育成就労」制度では何が変わるのか?:3つの変更点

「育成就労」は2027年までに施行予定で、従来の技能実習制度から様々な面で大きく舵を切る予定です。この章では「育成就労」制度の主な3つの変更点について解説します。

目的が改められる

まず制度の目的そのものが改められます。

技能実習制度の目的は主に途上国への技能移転でした。

ですが実際のところは労働力の確保がメインの目的となっていました。技能実習の形骸化した建前を廃止して、育成就労では新たに人材確保と育成、そして長期的な日本社会への定着を目的としています。

より具体的に言えば、育成就労制度では、受け入れ分野で3年間の就労を通じて、最終的には特定技能1号と同水準の能力習得を目指す設計となっています。これは3年間の就労のあと特定技能制度へとスムーズに移行するための、土台を築くことが意図されています。

新制度では、単に技能を身につけるだけでなく、長期的な日本社会への定着を見据えています。またその分野で継続的に長く活躍する人材を確保したいという狙いもあります。

特定技能へのスムーズな移行を目指す

技能実習から特定技能へのスムーズな移行ができるように、制度が改善されるのではないかと思われます。

技能実習から特定技能に移行することで、より長く日本での労働に従事できます。

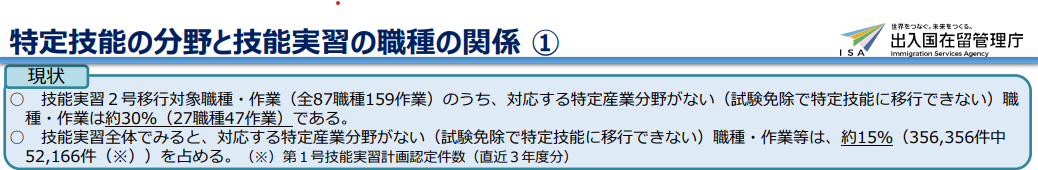

ですが現状は、出入国在留管理庁の資料によると、技能実習2号へ移行できる職種・作業は87職種159作業あるにもかかわらず、約30%の27職種47作業で、試験免除での特定技能への移行ができません。また技能実習全体で見る場合には、その15%の職種で、対応する特定産業分野がない状態です。

この技能実習から特定技能への移行のミスマッチ問題を改善するのではないかと考えられています。

「自分の意思」でも転籍が可能となる

また転籍が可能となる予定です。

現在の技能実習制度でも、受け入れ先企業が倒産したなどの場合には可能です。ですが転籍は「やむを得ない事情がある場合」に限られていました。

この「やむを得ない事情がある場合」の転籍については、基本的には受け入れ先企業の倒産などしか認められていませんでした。ですがその「やむを得ない事情」の範囲をもっと広げ、なおかつ明確にしていくと見られています。おそらくパワハラなども、「やむを得ない事情」に含まれるのではないかという見方があります。

また技能実習では自分の意思による転籍が不可能でした。

ですが「育成就労」制度では、同一業務区分で同一期間での就労年数が1年以上、また一定レベルの日本語能力がある場合に転籍が認められる可能性が検討されています。期間条件を定めている理由は、計画的な人材育成などを問題なく行えるようにという意図からです。またこの転籍について監理団体やハローワーク、技能実習機構などがサポートを行うことも考えられています。

転籍を可能にするべきではないかと検討された理由は、「育成就労」制度が外国人材の日本社会への定着を目的としているためです。また転籍を認めていなかったからこそ、実習先がルールに反する長時間労働を強いたとしても、どうすることもできず失踪につながったという指摘などがあり、外国人人材の人権保護の意味合いもあります。

受け入れ時の条件が変わる

技能実習制度では入国後講習が必須でした。

ですがここにも問題があります。

入国前の6カ月以内に1カ月以上、160時間以上の講習を受けた場合には、入国後講習を短縮することができますが、この短縮のために母国で多額の金銭を払い講習を受ける技能実習生が多くいました。

その上、母国で同じ職種を経験しているか、学校などで勉強していたかもチェックされていました。ですが育成就労制度では、前職や勉強していたかなどは求めず、最低限の日本語能力(A1・A2、N5相当)があるかを受け入れ条件とする予定となっています。

企業が最も気になる!「育成就労」の主な受け入れ条件

受け入れ可能な職種・業務範囲

育成就労制度で受け入れ可能な職種は、まだ決まっていません。

改正法の公布日である令和6年6月から3年以内の間に決定される予定です。

有識者や労使団体などの会議を経て決定されますが、従来の技能実習の対象職種がベースとなると考えられています。前述のとおり、特定技能へ円滑に移行できるようにするためです。そのため受け入れ可能な職種は決まってはいませんが、特定技能1号の職種に準ずるものが受け入れ可能となりそうです。

また技能実習制度の職種は87と大変多く、さらに作業は159とこちらも細かく分かれており大変多くなっています。そのため技能実習では対象だった職種が育成就労では対象外となる可能性もあります。この点には注意が必要です。

雇用条件

ベースは技能実習と同じとなりそうです。

しかし技能実習とは大きく違う点があり、転籍を認める方針が検討されています。

技能実習制度では過酷な労働環境だったとしても耐えるしかありませんでしたが、育成就労では職場環境が劣悪であれば環境を変えることができます。

企業側には継続して労働に従事してもらえるように、今まで以上によりよい雇用条件を提示する必要がありそうです。

雇用形態

雇用形態も、技能実習制度を踏襲することになりそうです。

派遣としての採用も可能です。ただし通年同じ分野での業務への従事が必須で、分野をまたいでの労働はできません。

また派遣として採用する場合は今までと同じく分野が限られます。

派遣として雇用できる分野として、農業や漁業分野が想定されています。

また派遣として採用する場合には、派遣元と派遣先が、共同で育成就労計画を作成することが必須です。育成就労計画の認定を受けるときには、派遣時期を明確に決めておくことも必要です。

出入国在留管理庁の育成就労制度・特定技能制度Q&Aには、以下のような記載があります。

Q15派遣の形態で育成就労を実施することはできますか?

季節性のある分野(農業や漁業の分野を想定)において、派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成し、その認定を受けることで、派遣の形態での育成就労を実施することができます。なお、育成就労計画の認定を受ける際は、あらかじめ派遣先ごとに派遣時期を定めて育成就労計画を作成する必要があります。

そして分野をまたいでの労働はできません。

たとえば農業分野では「夏は繁忙期になるが冬は閑散期になる」という状況が発生しがちです。

その場合、以前より「夏は農業分野で働き、冬は別分野で働く」ということができたらいいという声が受け入れ先企業の一部から上がっていましたが、育成就労制度では人材育成が目的ですので分野をまたいでの労働は不可となっています。

出入国在留管理庁の育成就労制度・特定技能制度Q&Aには、以下の記載がされています。

Q14育成就労制度では、例えば、「夏は農業、冬は漁業」のように、外国人が複数の分野で働くことはできますか?

育成就労制度では、人材育成の一貫性を確保する観点から、例えば「農業」と「漁業」のように分野をまたいで働くことはできません。

分野をまたいでの労働には需要がありますが現状では不可となっています。

待遇

「育成就労」制度でも、技能実習と同じように、外国人労働者の雇用条件・待遇には、労働基準法をはじめとする日本の労働関連法規が適用されます。

そのため日本人労働者との均等待遇が求められ、賃金、労働時間、休日、その他の労働条件で外国人であることを理由に差別的な取り扱いは当然できません。

賃金は地域別最低賃金以上であることはもちろん、同等の業務に従事する日本人労働者と同等以上の賃金を支払う必要があります。

また法定労働時間(原則として1日8時間、週40時間)での労働を基本とし、法定の休日(原則として週1日以上)が付与されなければなりません。

また社会保険への加入が義務付けられる点も同様となります。

企業が受け入れるために、知っておくべきこと

以前と変わらずですが、育成就労の取得者が、安心して技能を習得して安定した就労生活を送れるようなサポート体制・日本語能力の向上を支援するための取り組みなどは、受け入れ先企業にも求められると考えられています。

また受入見込み人数ですが、こちらも詳細は未定ですが、対象分野ごとに受け入れ人数を設定する予定です。

現在の技能実習制度でも制限があり、たとえば技能実習制度では、どれだけ人手不足だったとしても、技能実習生を何人でも受け入れられるわけではありません。主に受け入れ先企業の常勤職員の数によって、何人受け入れられるかが決まっています。たとえば常勤職員が30人以下であれば技能実習生の受け入れは3人まで、31人~40人までなら4人まで、41人~50人であれば5人までというように決まっています。

なぜ受け入れ人数が決まっているかというと、技能実習の目的が本来、「国際貢献を目的とした」人材育成だからです。「人材育成」を行うために受け入れ先企業の常勤職員の人数が基準となっており、技能実習生が増えれば常勤職員の数も増やさなければなりませんでした。

育成就労では「国際貢献が目的」といういわゆる建前となっていた目的はなくなりますが、「人材育成をする」という部分は共通なため、育成就労制度を使う外国人人材の受け入れ人数にも技能実習と同じような制限がかかると思われます。また技能実習の場合には技能実習責任者や技能と生活の指導員の選任が必須でしたが、これも大枠では変わらないと予想されています。

まとめ

最後にこの章の内容をまとめます。

「育成就労」制度では何が変わるのか?:3つの変更点

目的が改められる

技能実習制度の目的は主に途上国への技能移転でしたが、実際のところは労働力の確保がメインの目的となっていました。技能実習時代の形骸化した建前を廃止して、育成就労制度では人材確保と育成、そして長期的な日本社会への定着を目的とします。

「自分の意思」でも転籍が可能となる。

また転籍が可能となる予定です。

現在の技能実習制度では、転籍は「やむを得ない事情がある場合」に限られていました。

この「やむを得ない事情」の範囲をもっと広げ、なおかつ明確にしていくと見られています。パワハラなども、「やむを得ない事情」に含まれるのではないかという見方があります。

また同一業務区分で同一期間での就労年数が1年以上、また一定レベルの日本語能力がある場合に転籍が認められる可能性が検討されています。

受け入れ時の条件が変わる

技能実習制度では入国後講習が必須でした。

ですが育成就労制度では、前職や勉強していたかなどは求めず、最低限の日本語能力(A1・A2、N5相当)があるかを受け入れ条件とする予定となっています。

企業が最も気になる!「育成就労」の主な受け入れ条件

受け入れ可能な職種・業務範囲

育成就労制度で受け入れ可能な職種は、改正法の公布日である令和6年6月から3年以内の間に決定される予定です。また技能実習では対象だった職種が育成就労では対象外となる可能性もあります。

雇用条件

ベースは技能実習と同じとなりそうですが、本人の意思での転籍を認める方針が検討されてます。

今までは受け入れ先企業の倒産などの理由でなければ転籍はできませんでしたが、「労働環境が劣悪である」「パワハラを受けた」などの理由でも、転籍できる可能性があります。

雇用形態

雇用形態も、技能実習制度を踏襲することになりそうです。

派遣としての採用も可能です。ただし通年同じ分野での業務への従事が必須で、派遣としての採用も可能です。

ただし、育成就労制度では人材育成が目的ですので、出入国在留管理庁の育成就労制度・特定技能制度Q&Aによれば、分野をまたいでの労働は不可となる見込みです。

待遇

「育成就労」制度でも、技能実習と同じように、外国人労働者の雇用条件・待遇には、労働基準法をはじめとする日本の労働関連法規が適用されます。

企業が受け入れるために、知っておくべきこと

育成就労の取得者が、安心して技能を習得して安定した就労生活を送れるようなサポート体制・日本語能力の向上を支援するための取り組みなどは、受け入れ先企業にも求められると考えられています。

また受入見込み人数ですが、こちらも詳細は未定ですが、対象分野ごとに受け入れ人数を設定する予定です。

育成就労では「国際貢献が目的」といういわゆる建前となっていた目的はなくなりますが、「人材育成をする」という部分は共通なため、育成就労制度を使う外国人人材の受け入れ人数にも技能実習と同じような制限がかかると思われます。また技能実習の場合には技能実習責任者や技能と生活の指導員の選任が必須でしたが、これも大枠では変わらないと予想されています。