2027年(令和9年)に育成就労制度の施行の開始が予定されており、それに伴い従来の技能実習制度は廃止され、特定技能制度も改正されます。

新制度への移行にあわせ、これまで制度を活用してきた企業や今後外国人材の活用を検討している企業は適切な対応をしなければなりません。

この記事では新制度育成就労の開始時期と今後の制度移行スケジュールについて解説します。

目次

2027年施行開始予定の育成就労制度とは

従来の技能実習・特定技能制度が抱える課題を解決するために、令和6年6月21日「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。

これにより、新たな制度「育成就労」が創設されます。

制度概要

育成就労制度とは、特定の産業分野において特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成すると同時に、国内で不足している人材を確保することを目的として作られた制度です。

日本での3年間の就労を通して技術修得を目指します。

技能実習制度が持つ国際貢献の目的を見直すと同時に、外国人材の技能修得と国内での人手不足の解消を目指して創設されました。

産業分野ごとに方針が定められ、受入れ見込数および受入れの上限数が設定されます。従って全ての産業で制度を活用できるというわけではありません。

また、受入企業が作成する「育成就労計画」を認定制にすることや、外国人材と受入企業間の雇用関係の成立やあっせんを行う監理支援機関を許可制にするなど、外国人材が適正に送り出し・受け入れられる環境づくりが重視されています。

従来の技能実習制度は廃止

従来の技能実習制度は技能移転による国際貢献を目的とした制度であり、本来は人手不足解消を目的として活用することは認められていません。

この他にも技能実習制度はさまざまな課題を抱えていることから、国内外から制度の見直しが求められてきました。

新制度育成就労はこれまでの技能実習制度が抱えていた課題を抜本的に見直し、改良が加えられた制度です。

育成就労制度の施行に伴い、技能実習制度は廃止されます。

育成就労期間終了後は特定技能1号へ移行

外国人は育成就労として3年間日本で働いたのち、在留資格を特定技能1号に移行させることが可能です。

これによって受入企業は長期的な人材の確保が可能になります。

育成就労制度はいつ始まる?

以下では新制度育成就労の開始時期について解説します。

令和9年(2027年)までに開始される予定

現在(令和7年5月)のところ、育成就労制度は令和9年までに開始されることが予定されています。

また、育成就労制度が施行されると同時に改正後の特定技能制度もスタートします。

ただし、これはあくまでも予定であり、具体的な施行日は現時点では決まっていません。

具体的な施行日は決まり次第出入国管理庁のホームページなどで発表されます。

育成就労制度についての具体的なルールや手続きの内容等の公表時期も現時点では未定となっています。

制度利用者や関係者が十分に理解し、円滑に新制度が利用できるよう、実際の施行までに十分な準備期間を設けた上で公表される予定です。

公布日は令和6年6月21日

育成就労および改正内容が盛り込まれた特定技能制度を定める法律は令和6年(2024年)6月21日に公布されました。

実際の施行予定日はそこから起算して3年以内とされています。

技能実習制度が抱えていた課題

従来の技能実習制度はさまざまな課題を抱えており、国内だけでなく国際社会からも度々問題を指摘されてきました。

制度の目的と実態との乖離

技能実習制度は発展途上国などに日本の技術を移転させ、その国の発展に活用してもらうことを目的とした制度です。

そのため技能実習生は日本国内の人材ではまかなえない労働力を補うための労働者ではありません。

しかし実際には労働者として扱われている場面も多く、こうした制度の目的と実態との乖離は国内外からも指摘する声があがっています。

給料の未払いや日本人労働者との差

技能実習生にも労働基準法が適用されます。それに加えて受入企業には同一労働同一賃金の遵守が求められているため、技能実習生と日本人労働者との間に給料の差があることは望ましくありません。

しかし実際には技能実習生の方が給料が安い、待遇が悪いといったケースも多い上に、給料が適正に支払われない、技能実習生は長時間労働を強いられるといった事案も存在します。

日本語能力不足やそれに伴う労働災害

技能実習生の中には日本語能力が十分でなく、業務に支障がでてしまうこともあります。

日本と海外では職場での安全衛生基準が異なり、認識も異なることも珍しくありません。双方の認識のずれは労災につながる原因にもなります。

実際技能実習生など日本で働く外国人労働者の労働災害は年々増加しています。

職場での差別やハラスメント

日本で働く外国人材の増加に伴い、職場での差別やハラスメントも問題視されるようになりました。

言語や文化が異なることから、外国人材はどうしても弱い立場に立たされがちになります。

その他にも職場での不当な扱いやいじめ、差別などは失踪や犯罪につながることもあります。

転職ができない

技能実習生は研修を目的として来日しているため、転職が認められていません。

そのため職場で過酷な労働を強いられたり、人権を侵害されることがあっても、期間が終わるまで劣悪な労働環境に耐えるほかないケースも数多く存在しています。

日本にくるために多額の借金をする人もいる

日本に実習生として来日するために、ほとんどの人が母国の送り出し機関や仲介業者を利用しています。

その場合中間業者に手数料を支払うことになりますが、多くの実習生がその費用の捻出のために借金をしており、日本で働きながら借金を返済することになります。

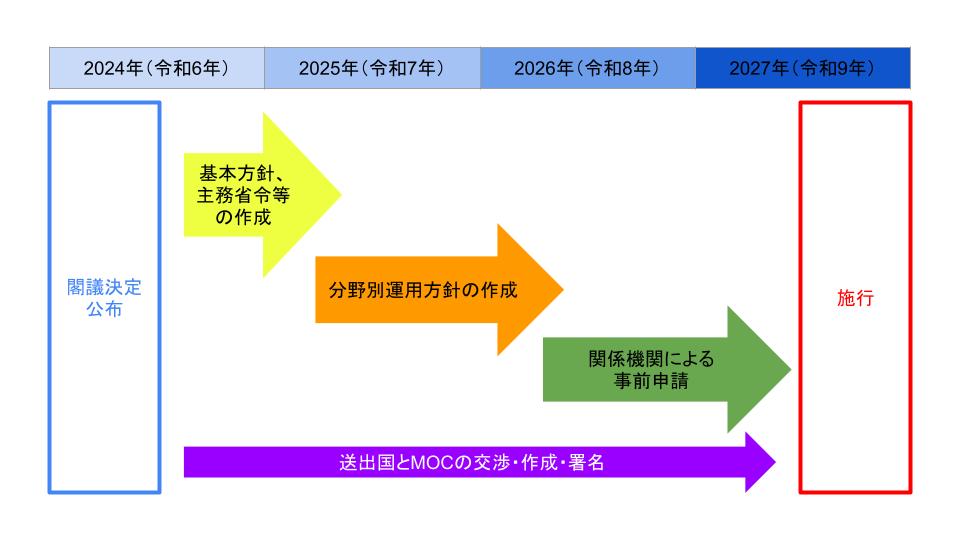

具体的な制度移行スケジュール

従来の制度から新制度育成就労・改正版特定技能制度への移行スケジュールのイメージは以下のようになります。

2025年(令和7年)現在、育成就労・特定技能制度の運用の基本方針が閣議決定されています。

また、特定技能についても各産業分野ごとの方針がだされています。

基本方針についての閣議決定|出入国管理庁

育成就労の分野別運用方針については今後公表される予定です。

監理支援機関の許可・認定手続きや受入企業など関連組織による事前申請等の手続きも、施行前の2026年頃から始まる予定とされています。

技能実習からの移行イメージと必要な手続き

制度の移行に際して必要な手続きはありません。

しかし技能実習制度が廃止され、新制度が施行されることによって外国人受入れの際に必要な手続きの内容が変わります。

以下では制度の移行のタイミングと、手続きの内容の違いについて解説します。

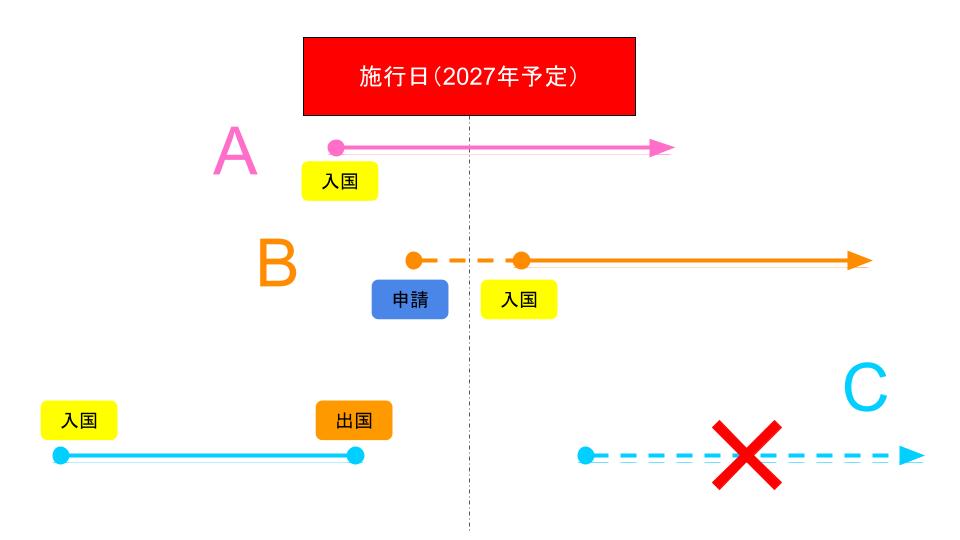

技能実習からの移行イメージ

技能実習から育成就労へと制度が移行する際のイメージは以下のようになっています。

上図のA・B・Cはそれぞれ、

A:技能実習生として入国したものの、入国後に育成就労が施行開始となった外国人材

B:育成就労制度の施行前に技能実習生として申請したものの、入国が新制度施行後になった外国人材

C:育成就労制度施行前に技能実習生として入国し、実習を修了し、帰国した外国人材

となっています。

施行日の前後で手続きの内容が変わる

受け入れる外国人材が技能実習生になるか育成就労としての雇用になるかは、手続きを行うのが新制度施行日の前か後かで変わります。

上図のAの場合はすでに技能実習生として入国しているため、施行が始まったあとも技能実習生として実習実施が可能です。

Bの場合は、技能実習計画での実習開始時期が育成就労制度施行日から3ヶ月以内であり、さらに技能実習計画の認定が施行日以降であれば、技能実習生として入国することになります。

Cの場合は、技能実習生として日本に再入国することはできません。

ただし、過去に実習を行っていた期間や職種によっては育成就労としての再入国が認められる場合があります。

移行に際しての具体的な手続き

上記の通り、これまで技能実習生として雇用していた外国人、あるいは入国手続きが新制度の施行前後となった外国人の場合は引き続き技能実習生として受け入れることができます。

在留資格の変更といった手続きが必要になるわけではありません。

施行日前後の入国・受け入れ・実習開始のタイミングによって、従来の技能実習生として受け入れるか育成就労として雇用するかが分かれます。

育成就労と技能実習・特定技能の関係

新制度育成就労と従来の技能実習・特定技能制度の関係は以下のようになります。

新制度は人材の育成と日本国内での人手不足を補う目的を持つ

育成就労制度は、人材の育成と日本国内で不足している人材を補うことを目的として創設されます。

育成就労制度が開始されることによって、日本の企業はより長期的・安定的に人材を確保しやすくなるでしょう。

技能実習制度は育成就労制度に切り替わる

新制度の施行開始に伴い、従来の技能実習制度は廃止されます。

特定技能1号への移行前提の在留資格

育成就労は3年間の日本での就労のあと、特定技能1号に移行することを前提とした在留資格です。

従来の技能実習制度では、産業分野の関係などから実習修了から特定技能への移行ハードルが高く、受入企業は長期的に人材を確保することが難しいという課題がありました。

日本での就労を通し、特定技能1号の在留資格取得に相当する日本語能力と技能を身につけ、在留資格の移行が可能になることで、受入企業はより長期的かつ安定的に人材を確保できるようになります。

在留資格の移行に際して帰国の必要はない

現在は技能実習生は在留期限内に申請手続きを行えば、特定技能1号へと在留資格を移行させることが可能となっています。

しかし以前は実習修了後帰国しなければならないこともあり、受入企業だけでなく本人にとっても負担になりました。

育成就労では一時帰国することなく在留資格を特定技能1号へとスムーズに移行させることが可能になります。

受入企業も外国人材本人も、ストレスなく日本に在留を続けられることになります。

外国人材に選ばれる国になるために

深刻化する少子高齢化に伴い、日本国内での労働力不足も年々加速しています。

一方現在、世界的にも外国人材の獲得競争が激化しており、近隣の中国や韓国でも人材を受け入れる動きが活発化しています。

今後も人材を安定的に供給するために、制度を整備し、職場での差別やハラスメントをなくし、外国人も働きやすい労働環境を整えることで外国人材から選ばれる国にならなければなりません。

まとめ

育成就労制度が開始するにあたって、従来の技能実習制度は廃止となり特定技能制度も改正されることになります。

すでに技能実習生を受け入れている企業やこれから育成就労制度の活用を検討している企業は、2027年の施行開始にあわせた対応が求められます。